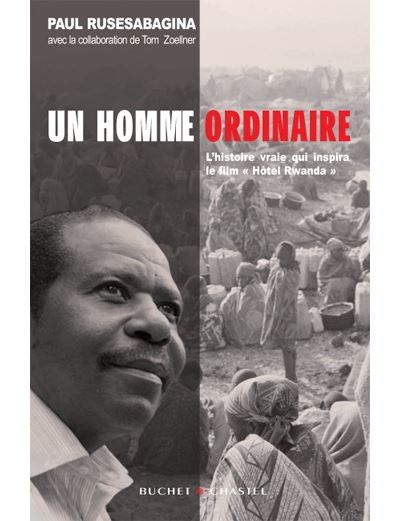

Pour ma quatrième lecture dans le cadre du rendez-vous autour du Rwanda, j’ai lu l’autobiographie de celui dont la vie inspira le film Hôtel Rwanda (2004).

Paul Rusesabagina (1954) était directeur de l’Hôtel des Mille Collines à Kigali lorsque le génocide éclata au printemps 1994. Au péril de sa vie, cet « homme ordinaire » y a accueilli 1268 réfugiés qu’il a pu sauver grâce à ses talents de négociateur et ses nombreux contacts jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir.

Dans Un homme ordinaire (2007), Paul Rusesabagina remonte le temps sur une trentaine d’années -depuis son enfance dans la campagne rwandaise jusqu’à son exil politique en 1996- pour raconter son pays natal, le piège racial dans lequel le Rwanda a progressivement sombré et la folie meurtrière qui s’est emparée du pays au printemps 1994 provoquant un massacre d’une rapidité et d’une ampleur inégalées dans l’histoire de l’humanité.

Fils d’un modeste cultivateur de bananes hutu et d’une mère tutsi ayant grandi dans un petit village africain, Paul Rusesabagina n’avait aucune relation et n’était pas prédestiné à s’extraire de son milieu économique et social, à évoluer dans le monde de l’hôtellerie de luxe et encore moins à devenir le premier directeur d’hôtel noir de l’histoire du Rwanda. Ayant toujours eu à l’esprit la fameuse maxime héritée des colons allemands lors de leur brève présence au Rwanda « Dienst ist Dienst und Schnapps ist Schnapps », il a toujours pris grand soin à ne pas mélanger le travail et le plaisir. Grâce à sa grande capacité d’écoute, d’observation et de négociation, il a pu au fil des ans gravir les échelons jusqu’à devenir le directeur de l’Hôtel des Diplomates puis de celui des Mille Collines.

L’hôtel des Mille Collines était LE lieu à Kigali où les membres des classes dirigeantes du Rwanda venaient rencontrer les hommes d’affaires et les responsables occidentaux. C’est là, autour de la piscine et d’un verre d’alcool, qu’étaient traitées en toute discrétion les plus grandes affaires. Accueillir et mettre à l’aise les grands pontes africains et occidentaux faisait partie de son quotidien de directeur d’hôtel et c’est grâce à son entregent et ses nombreuses relations -parmi lesquelles figuraient de futurs génocidaires- que Paul Rusesabagina a pu par la suite sauver la vie des centaines de personnes réfugiées dans son hôtel pendant le génocide.

Après avoir évoqué son enfance, son parcours scolaire et professionnel ainsi que certains aspects de sa vie privée, il en vient à des considérations plus historiques et politiques. Il rappelle ainsi que le destin du Rwanda a été scellé en 1885 lors du partage de l’Afrique dans le cadre de la Conférence de Berlin et explique comment l’histoire rwandaise s’est construite sur une accumulation d’échecs. Il revient tout d’abord sur le rôle des divers colons européens qui ont créé au fil des décennies une histoire inventée de toutes pièces pour semer les graines de la discorde dans la population rwandaise et sur la façon dont les colons belges ont cristallisé le racisme en système ségrégationniste. Si les colons portent une lourde responsabilité dans le génocide, il reconnait qu’une part de responsabilité incombe également aux Etats africains eux-mêmes souvent impuissants à dépasser les divisions ethniques et à constituer de vrais gouvernements de coalition. A ces échecs s’ajoutent par ailleurs celui des démocratiques occidentales qui ne sont pas intervenues pour tenter d’arrêter le génocide malgré l’accumulation des preuves, celui des USA qui refusaient d’appeler un génocide par son nom et enfin celui des Nations Unions incapables de se montrer à la hauteur de leur mission pacificatrice. Autant d’éléments glaçants qui font inévitablement penser à ce qui se déroule au Proche-Orient depuis octobre 2023…

« Tous ces échecs se résument à une faillite des mots. Voici ce que je voudrais vous faire comprendre: les mots sont les armes de mort les plus efficaces dont dispose l’arsenal humain. Mais ils peuvent également être de puissants instruments de vie. Ce sont parfois les seuls qui vous restent. »

Paul Rusesabagina explique comment dans une « atmosphère où la démence prenait les traits de la normalité », les mots –« un flot rhétorique toxique »– ont causé un délire, une hystérie collective qui allaient s’emparer des hommes et les pousser à massacrer ceux qui étaient auparavant des voisins ou amis. Enfin, l’auteur explique que le Rwanda, contrairement à l’Europe qui « a eu besoin de la catharsis de Nuremberg pour bénéficier du renouveau du plan Marshall », n’a connu ni justice ni véritable reconstruction. Lorsqu’il écrit ce livre en 2006, un peu plus de dix ans après les faits, seuls vingt cinq hauts responsables du gouvernement ont été jugés par le Tribunal pénal international des Nations Unies siégeant à Arusha. Malgré la justice rendue par les gataca, les tribunaux traditionnels, la justice reste encore lacunaire.

Un homme ordinaire est un témoignage lucide et franc qui se lit facilement malgré la dureté des faits évoqués. A lire si le sujet vous intéresse!

PS. Paul Rusesabagina a quitté le Rwanda en 1996 avec sa famille pour s’installer en Belgique où il a obtenu l’asile politique. Dissident politique très critique envers le régime du Président Paul Kagame qui dirige le pays d’une main de fer depuis trente ans, il a été arrêté en 2020 à Kigali et condamné à vingt cinq ans de prison en 2021. Grâce à l’intervention et aux pressions notamment de l’administration américaine, il a été libéré en mars 2023 contre la promesse de ne plus s’exprimer sur le Rwanda. Il y a quelques semaines à peine, Paul Rusesabagina a repris son combat et accordé un entretien exclusif à France 24…

L’arrestation et l’incarcération des opposants politiques résonne très fortement avec le premier livre que j’ai lu dans le cadre des lectures autour du Rwanda : Rwanda, Assassins sans frontières de la journaliste britannique Michela Wrong.

207 pages.

An Ordinary Man (2006)

Traduit de l’anglais

par Odile Demange

© booking.com

Hôtel des mille collines

« Cent jours au Pays des mille collines »

J’ai vu le film il y a plusieurs années, mais je ne savais pas qu’il était basé sur un livre. Merci alors pour cette présentation. Savais-tu qu’un Québécois, Gil Courtemanche, a écrit un livre qui aborde la sombre histoire qui s’est déroulée au Rwanda : Un dimanche à la piscine à Kigali ? Un film a aussi été tiré de ce livre.

J’aimeAimé par 1 personne

Le film m’avait fortement marquée à sa sortie. Je ne connais pas l’auteur que tu mentionnes ni son livre et malheureusement il n’est pas disponible à la BM. Je le garde toutefois à l’esprit, merci pour l’information!

J’aimeAimé par 1 personne

Je n’ai pas vu le film. Je note le titre de ce livre qui, à te lire, semble très intéressant.

J’aimeJ’aime

Il n’a pas l’air ordinaire du tout, cet homme ! Ni ce titre, que je retiens dans mon carnet « non fiction »

J’aimeJ’aime

Quel témoignage bouleversant et quel combat courageux ! Je le note pour approfondir le sujet après ma lecture « introductive » (et plus distanciée puisqu’il s’agissait d’un récit d’une journaliste étrangère, ce qui est bien sûr très différent de ce témoignage de l’intérieur). Merci pour ce billet et pour ce rendez-vous de manière générale.

J’aimeJ’aime

Il m’a tout l’air plus admirable et courageux qu’ordinaire.^^ Merci pour cette recommandation de lecture qui sort des sentiers battus.

J’aimeJ’aime

merci pour cette recomendation et son histoire peu ordinaire ! on devrait en parler plus souvent. Je vais essayer de lire l’autre livre (en anglais) que j’ai sur le Rwanda cet été, pendant mon unique semaine de vacances

J’aimeJ’aime